腰痛と介護職、切っても切れない関係?どうすれば予防できるの?

ボディメカニクスで腰痛予防?どうやって実践するの?

今回はそんな疑問をお持ちの方に向けて、介護の現場で腰痛予防に効果的だと言われているボディメカニクスやボディメカニクス以上に腰痛予防に役立つ福祉用具などについてまとめてみました。

腰痛は介護職の職業病?

多くの介護施設の職員や、家庭で家族を介護している人たちが共通して直面する問題は腰痛です。実際、介護職では腰痛を職業病とみなすほど一般的です。私自身、約10年間介護施設で働いていた経験から言えば、何度もぎっくり腰に悩まされました。ぎっくり腰は本当に辛く、立つことも寝返りをうつこともできず、ましてやくしゃみをするなんて考えられませんでした。

しかし、ぎっくり腰だけが問題ではありません。椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、すべり症になる人もいます。腰が痛い中でも介護の仕事は続けなければならないため、痛みを予防し、楽に介護できればどんなに良いだろうと誰もが願っています。そこで、簡単にできる腰痛予防法を紹介します。

ボディメカニクス8原則を利用した腰痛予防

「ボディメカニクス」という用語に馴染みがあるかもしれません。特に施設で働いている方なら、これについて聞いたり学んだりしたことがあるでしょう。一方で、家庭での介護を行っている人の中には、介護の知識や技術がない方もいるため、ボディメカニクスを理解することが特に重要です。

ボディメカニクスとは、骨格、筋肉、内臓などの体の動きを司るメカニズムを指します。この知識を活用することで、例えば移乗時の身体的な負担を軽減できます。

知識がない状態で介護を行うと、力づくで患者を立たせたり、起こしたり、寝かせたりしてしまうことがあります。このような方法はすぐに腰を痛める原因になります。そこで、効率的で安全な介護のためのボディメカニクスの8つの基本原則を紹介します。

ボディメカニクスの8大原則

1.足を開いて重心を安定させる

何か物を持つときでもそうですが、人間は棒立ちでは力も入りませんし、バランスも保てません。そればかりか体に物凄い負担がかかります。まずは足を開いて重心を安定させましょう。

2.重心を低くする

相撲や野球の守備等を思い浮かべてくれればわかりやすいと思いますが、重心を低くすることによって体が安定しますし、左右にも動きやすいです。

3.重心の移動をスムーズにする

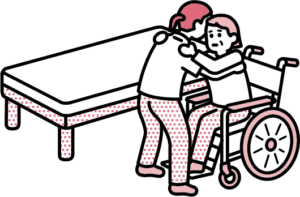

せっかく重心を低くして安定に保てても、そこから体をひねったりしたら全く意味がありません。例えばベットから車いすなどに移譲する際は、あらかじめ利用者の足を引いて、前傾姿勢になってもらい立ちやすくするなど、利用者にもできるだけ残存機能を生かして協力してもらうことが大事です。

4.重心を近づける(体を近づける)

寝ている利用者を起こしたりする際、体が離れている場合と近付いている場合では力の入り方が全然違います。体が離れているということは腕の力でしか起こせません。しっかりと体を近づけ広い面で支えることによってだいぶ身体的負担が減ります。

5.てこの原理を利用する

これも何に対しても利用できることですが、少ない力で大きなものを動かすてこの原理はボディメカニクスには欠かせません。相手の体を動かしたい時に膝や肘などを支点にすることでいつもより小さな力で動かすことが可能になります。

6.体を小さくまとめる

体を小さくまとめると、相手を動かす際に小さな力ですみます。例えば胸の前で手を組んでもらったり、膝を立ててもらったり等です。

7.押すのではなく引いて動かす

要介護者を移動させるときは、押す動きで移動させるのではなく、なるべく自分の身体の方に引き寄せるように移動させると、小さな力で移動できっます。引き寄せる際には、自分のお腹のあたりに力を集中させることがポイントです。

8.大きな筋群を使う

大きな筋群というのは、脊柱起立筋、大腿四頭筋、広背筋、腹直筋、大臀筋、大胸筋等です。当たり前のことですが大きな筋肉は大きな力が出せますし、疲労もたまりにくいです。

以上がボディメカニクスの8大原則と言われているものです。ボディメカニクスは一朝一夕でマスターできるものではありませんが、ぜひ実践してみてください。

ボディメカニクスはもう古い?腰に負担のかからない福祉用具

あれをするときもこれをするときもボディメカニクス・・・確かに楽なのかもしれないけども、腰はいつか壊れる。何かもっと他に良い方法はないものか・・・そんな時に私が参加したのが、福祉用具についての研修でした。

研修って二日くらいイスに座って、大体知っている話をされて「あ~つまんなかった~」と思いながら家に帰ることが多いので嫌いだったんですが、この研修は違いました!話は最初の2時間くらいで終わって、後はずっと福祉用具を使った実践だったので、もう楽しくて楽しくて。

その時に約2日間かけて教えてもらったのが、「スライディングシート」と「スライディングボード」と言う福祉用具を利用した介護技術でした。名前は聞いたことがあったのですが、実物を見るのは初めてのことで、新しい知識を覚えたいという期待感はMaxでした。

三人一組のグループにわかれたのですが、運のいいことに研修を受けに来ていた最重量の方と最軽量の方と一緒のグループになりました。なぜ運が良いと思ったのかと言うと、一番重い人(たぶん100キロオーバー)を楽に動かせることが出来ればスライディングシートとスライディングボードの効果をいかんなく体験できますし、最軽量(多分40キロあるかないかくらい)の人が最重量の人を動かしたらスゴイことです。

そしていざ実践。スライディングシートはそのまんまシートなんですが、それを寝ている人の下に敷いてベットの端から端まで滑らせることができるかと言うところから始まったのですが、最重量の人がスライディングシートの上ではス~っと動くのです!もちろん最軽量の人もあまりにも簡単に動くので驚いていました。

それを今度はベッドから車いすの移乗に使いました。使い方は、まず利用者役の人にベッドの端に座ってもらって、ベッドの高さと車いすの高さを調整し、利用者役の人のお尻の下にスライディングシート、またはスライディングボードを敷いて車いすのほうに滑らせるだけ。本当に滑らせるだけでした!正直、ボディメカニクスがどうのこうのと言うより、負担も何も滑らせるだけなんだから力がいりません。100キロオーバーの人を40キロくらいの人が軽々車イスに移乗する光景は本当に魔法のようでした。

使い方はちょっとコツがいりますが、コツさえつかめば移乗だけでなく、ベッド上での寝ている位置を簡単に直せたり、座っている姿勢を簡単に直せたりできるのでかなり便利です。個人的にはスライディングシートのほうが様々な場面で活躍できるかなと思ったので、施設勤務の方も在宅で介護している方もぜい使い方を覚えて使ってほしいです。きっと「こんなに楽だったの!」とビックリすると思います。

介護で腰痛に悩む人必見!簡単にできる腰痛予防!まとめ!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。今回は介護の現場で腰痛予防に効果的だと言われているボディメカニクスやボディメカニクス以上に腰痛予防に役立つスライディングシートなどについてご紹介しました。

では、最後にここまでのおさらいもかねて要点をまとめていきたいと思います。ボディメカニクスとは骨格、筋肉、内臓などの体の動きのメカニズムのことを言い、このボディメカニクスをうまく使うことによって、移乗の時などの身体的負担を軽くすることができる。

<ボディメカニクスの8原則>

- 足を開いて重心を安定させる

- 重心を低くする

- 重心の移動をスムーズにする

- 重心を近づける(体を近づける)

- てこの原理を利用する

- 体を小さくまとめる

- 押すのではなく引いて動かす

- 大きな筋群を使う

また、スライディングシートやスライディングボード等の福祉用具の使い方を覚えると、移乗や姿勢調整が簡単になり、介護がずっと楽になります。

個人的にはスライディングシートがおすすめ

介護をしていると腰痛はつきもので、コルセットは毎日つけなくちゃいけないし、ストレッチなどの体のケアも欠かせません。ですが、福祉用具の使い方を覚え、適切に使うことによって腰痛に苦しまなくても介護ができるようになります。