介護の仕事に挑戦しようと考えたとき、未経験や無資格だと心配になることも多いですよね。でも、大丈夫!「カイゴト」では、そんな不安を優しく包み込みながら、誰でも介護業界で輝けることをお伝えします。

未経験から介護の世界に足を踏み入れたいと思っているあなたを、励ましと実践的なヒントでしっかりサポート。介護の仕事の始め方、進め方、そしてその魅力まで、やさしく解き明かしていきます。

未経験者が直面する可能性のある課題から、おすすめの職場の選び方、キャリアアップのチャンスに至るまで、介護職の多面的な魅力に光を当てていきます。

初心者歓迎!無資格・未経験からでも介護職はスタートできる

異業種から介護への転職者が増えているワケ

介護の仕事は未経験・資格なしでもOKという求人がたくさんあります。おそらく他のどの業界よりも多いのではないでしょうか。

介護や福祉の専門学校を卒業して新卒で介護の仕事に就く方もいらっしゃいますが、異業種からの転職組も非常に多いです。その理由は、日本では高齢化が進み、要介護者の人数も急増しているため、介護業界全体が慢性的な人手不足だからです。

要介護者増加が招く人手不足の現状

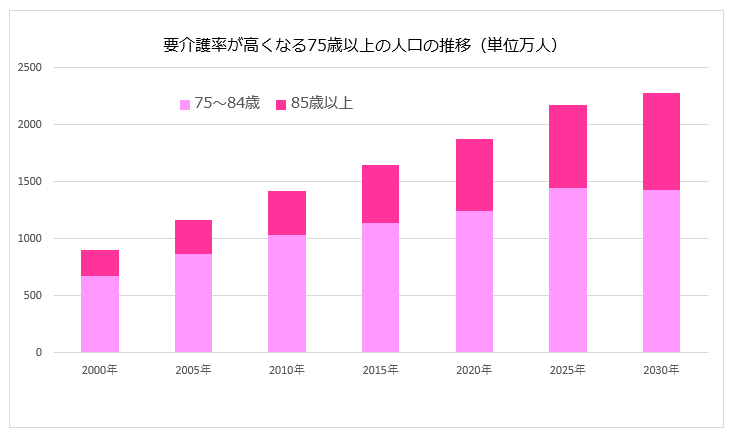

上のグラフのとおり、日本では75歳以上の人口が右肩上がりに増え続けていて、今後も増加することが予測されています。「2025年問題」という言葉を聞いたことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

2025年には日本人の4人に1人が75歳上という超高齢化社会に突入し、介護職員は32万人以上も不足すると言われています。2040年には69万人不足・・・・

そのため、介護施設などの求人には「未経験者歓迎」の条件も多く、実際に全くの未経験の状態から介護の仕事に就く人も珍しくはありません。

介護業界の人手不足は深刻なので、若い世代だけではなく、40代以降の未経験者も積極的に採用して教育をしていこうという施設や事業所も多いんです!

長年の専業主婦でも介護職に飛び込める?

長い間、専業主婦として家事や育児に専念してきた方が、子育てが一段落して介護のパートを始めるというケースも多いです。

専業主婦だった方は「社会から遠ざかっていたから不安・・・」という方も多いようですが、実際、介護の仕事を始めると、イキイキと働いている方もたくさんいらっしゃいます。

介護の仕事は家事と似ている部分も多く、専業主婦としての経験が生かせる職場と言えるかもしれませんね。

中高年男性の介護業界への転職トレンド

女性だけではなく、男性の中にも介護の仕事に興味を持ち、異業種から転職される方も多いです。40代、50代で会社からリストラされて、ハローワークで相談したら介護の仕事を紹介されたというケースもあると思います。

介護の仕事というと女性が多いイメージを持たれる方も多いかもしれませんが、男性の需要はありますし、実際に活躍されている男性の方もたくさんいらっしゃいます。

男性の方は介護職で家族を養っていけるだけの給料がもらえるのか、定年まで働けるのかという点が気になると思いますが、介護職は中高年の方が未経験から始めても、経験を積んで資格を取得してキャリアアップできる仕事です。

最終的にケアマネを目指せば、デスクワーク中心の業務で年収500~600万円も稼ぐことも十分可能です。

定年まで働くことももちろん可能です。

一般的な会社は60歳または65歳で定年退職となりますが、ケアマネなら70代でも活躍している方もたくさんいらっしゃいますよ!

介護職デビューのみんなが感じる疑問と不安

介護現場のおむつ交換、実際はどう?

介護の仕事に興味はあるけど、おむつ交換には抵抗があるという方も多いのではないでしょうか。私自身も最初はすごく不安でしたが、こればっかりは慣れだと思います。最初の頃は、もたもたして時間がかかっていましたが、数をこなして慣れていくと手際よくできるようになります。

おむつ交換のコツについてはこちらの記事にまとめましたので、気になる方はチェックしてみてください。ただし、中には「排泄介助だけはどうしてもダメ!」「ニオイに耐えられない」と辞めていく方もいらっしゃるのも事実です。

介護職、実は体力よりも心の仕事?

40代、50代から介護の仕事を始めたいという方の中には、体力的についていけるか心配という方も多いかもしれません。たしかに、介護の仕事は肉体労働なので体力は必要です。私自身もぎっくり腰を2回経験しましたが、腰痛に悩まされている人は多く、腰を痛めて辞めていく方もいらっしゃいます。

腰痛対策としてはコルセットをしたり、ボディメカニクスという体の使い方をマスターしたりして、移乗の時などの腰の負担を減らすことがあります。

また、最近はスライディングシートやスライディングボードなどの福祉用具を導入する施設も増えています。福祉用具などを上手に活用するなどの工夫をすれば、腰痛に悩まされることもなくなるのではないでしょうか。

夜勤は正社員の介護職にとって避けられない?

「介護の仕事に就く場合、夜勤ができないと正社員にはなれないの?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。たしかに特養(特別養護老人ホーム)や老健(介護老人保健施設)などの入所型施設は24時間体制なので、夜勤が必要です。

ですが、デイサービス(通所介護)や訪問介護(ホームヘルパー)は、夜勤がない場合が多いです。また、夜勤のある施設であっても、夜勤なしの土日休みOKという労働条件で働ける場合もあります。

実際、小さい子供を育てながら介護の仕事をしているシングルマザーの方もたくさんいらっしゃいます。

私が以前、働いていたデイサービスにも子育てと両立しながら活躍しているシンママの先輩がいましたが、とてもステキな方で利用者の皆さまからも人気者でしたよ!

資格がなければできない介護の仕事って?

資格取得が必要な理由とその価値

未経験・無資格でも介護の仕事に就くことは可能ですが、資格がないとできない仕事もあります。例えば、訪問介護の仕事は介護保険法で「介護職員初任者研修」の資格が必須とされています。

また、施設によっては、身体介護は有資格者が担当し、無資格者は移乗、食事介助、シーツ交換など限られた業務しかやらせてもらえない場合もあります。

資格が必要というわけではありませんが、認知症の利用者に特化した「グループホーム」での仕事は認知症ケアに関する専門知識がないと難しいと思います。

仕事をしながら介護の資格取得も夢じゃない

介護の仕事は実務経験を積みながら覚えていくことが多いように思いますが、未経験者はまずは介護職員初任者研修を取得した方がよいという意見もあります。介護職員初任者研修は旧ホームヘルパー2級に該当する資格で、介護職の入門的な資格と言われています。

私自身は未経験でデイサービスで働き始め、そこで仕事をしながらホームヘルパー2級の資格を取りました。介護職員初任者研修では、介護の仕事の基礎を一通り学べますし、転職する際にも有利なので取得しておくことをおすすめします。

介護職員初任者研修を取得するには通常6~10万円程度の費用がかかりますが、実は無料で資格を取得できる制度もあります。

未経験者向け!あなたにぴったりの介護職場を見つけよう

介護業界デビューにはデイサービスがおすすめ

私の場合、訪問介護の仕事をしている知人から、「最初はデイサービスから入るといいよ」と言われ、デイサービスの求人に応募しました。

全くの未経験だったので不安でしたが、最初の1カ月は先輩がマンツーマンで仕事を教えてくれたので、無理なく仕事を覚えていくことができました。

デイサービスは他の施設と比較して介護の必要度が低い人が多い傾向があるので、まずは介護の仕事の楽しさややりがいを実感したいという方にはおすすめです。

キャリアアップ志向なら特別養護老人ホームや老人保健施設が狙い目

一方で、介護業界で最初に働くなら、特養(特別養護老人ホーム)や老健(介護老人保健施設)などの入所型施設がいいという意見もあります。

最初に特養や老健で一通りの介護業務をしっかり習得しておくと、介護業界でのキャリアとして評価されやすく、他の介護施設に転職する際にも有利だという理由のようです。看護師が最初に病棟勤務を経験していれば、その後は楽だという考え方と似ているかもしれませんね。

特養や老健の求人では「未経験OK」という記載も多く、実際、最初に働く職場として選ぶ方も多いかもしれません。たしかに、特養や老健は介護業界でしっかりキャリアを積みたい方にとって学ぶことの多い職場だと思います。

特養は、要介護度3以上の人しか入所できない施設で、ベテランスタッフから指導を受けながら実践できるので、介護技術の習得には最適な職場かもしれません。

また、老健には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などリハビリ専門スタッフや看護師などさまざまな職種のスタッフが在籍しているので、学ぶことも多いと思います。

将来、ケアマネになりたい方や訪問介護(ホームヘルパー)に転職したい方にも、特養や老健でしっかり経験を積むことはおすすめだという意見は多いです。事前に施設を見学して、不安な点をすべて解消することをおすすめします。

自分に合った職場選びが成功のカギ

同じ介護の仕事でも、施設ごとに特徴があり、業務内容や必要とされる能力はかなり異なります。それぞれの施設の特徴を知り、自分の適性に合う職場を選択するのが、結局一番大切なのではないでしょうか。

最初に自分の適性に合わない職場を選んでしまい「介護職には向いていないかも・・・」と悩んでしまう方もいらっしゃるようです。施設ごとの特徴や適性についてはこちらの記事にまとめましたので、気になる方はチェックしてみてください。

年齢不問!介護職で未経験からの成長と収入アップ

介護職の未来と進化

日本では高齢化が進む中、要介護認定者も右肩上がりに増加していて、2025年に38万人以上の介護職員が不足すると言われているため、介護職のニーズは今後さらに高まると思われます。

「きつい、汚い、危険、給料が安い」の4Kだと言われる介護職ですが、介護業界の離職率を改善しようとする動きもあり、今後は状況が大きく変わる可能性もあります。

2019年10月からは、勤続10年以上の介護福祉士に対して平均月額8万円相当の賃上げを行うことも閣議決定されています。底辺と言われることもある介護職ですが、今後は給料だけではなく社会的地位も改善されていくのではないでしょうか。

介護職で描くキャリアパスの多様性

介護職のキャリアプランとしては、介護職員初任者研修→介護福祉士→ケアマネージャーというのが王道かと思います。ケアマネになれば、デスクワーク中心の業務で年収500~600万円稼ぐことも可能ですし、70代まで働くこともできます。

また、最近は、独立して通所型や訪問型の介護サービスを始める方も増えています。「介護ビジネス」は若手起業家の間でも注目されているようですが、介護の現場でキャリアを積んだ方なら、より利用者に必要とされるサービスを展開していけるかもしれませんね。

未経験者にやさしい!介護求人の見つけ方

ハローワークでも探せる、未経験OKの介護求人

ハローワークでは「未経験OK」という記載がある介護施設の求人がたくさん見つかると思います。ただし、そのような施設は慢性的な人手不足に陥っている場合も多く、まともに指導も受けられないまま夜勤をさせられたなんていう話も聞きます。

「長時間のサービス残業は当たり前」などという待遇の悪さや、職員同士の人間関係が最悪などという理由で辞めていく人が多い施設は深刻な人手不足に陥り「未経験者歓迎」という求人を出している場合もあるので、注意が必要です。

入職前に見学させてもらうなど、事前にしっかり確認するようにしましょう。

介護職専門サイトならではの高待遇介護求人のチャンス

事前に施設の内情を確認したいけど、しっかり確認できるか自信がないという方には、介護業界専門の求人・転職サイトを利用することをおすすめします。

介護業界専門の求人・転職サイトに登録すると、介護業界に精通した担当者から一人ひとりの希望や条件に合う職場を紹介してもらえます。面接の対策や職場見学の同行などのサービスを行っている業者も多いので、ぜひ活用してみてください。

介護業界専門の求人・転職サイトでは、ハローワークにはない好条件の非公開求人も紹介してもらえるだけではなく、介護の仕事についての不安や心配事などを相談することもできます。事前に職場の雰囲気や人間関係、施設長さんの人柄まで教えてもらえるので、人間関係のよい職場で働きたいという方にもおすすめです。

介護の仕事のユニークな魅力とは?

介護の仕事は体力的にもきつかったり、大変だったりすることも多いですが、利用者の皆さまとのコミュニケーションの中から学ぶことも多いですし、仕事を通じて、たくさんのことを学べるものすごく奥が深い仕事だと思います。

利用者の中には本当にいろいろな方がいて、中には暴言を吐いたり、セクハラ行為をしたりなどという方もいるようです。一方で、本当に尊敬できる人生の大先輩と思えるような利用者の方と出会い、たくさんのことを学ばせていただくこともあります。

介護業界で働いている方の間では「支えているつもりだったけど、逆に自分が支えられていた」という話も聞きますし、そんな話を聞くたび、「たしかに支えられているのは自分の方かも」と思ったりもします。

中高年の方が未経験・無資格で仕事についてもキャリアアップできる道があるというのも介護職ならではの魅力だと思います。

介護の仕事に興味があるという方は、ぜひ最初の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。